Ritterschaft

Die pommersche bürgerliche Ritterschaft

Wir veröffentlichen hier ein alphabetisches Verzeichnis der bürgerlichen Familien mit dem größten Rittergutsbesitz in Pommern bis 1929, welches keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern nur die auch in der zeitgenössischen Literatur bearbeiteten Familien enthält.

—

Balser auf Kösternitz und Kritten – (Bankiers aus Brüssel)

Becker auf Adlig-Boltenhagen, Rappenhagen und Spiegelsdorf – JMP 1913, 20

Becker auf Bartin, Groß-Schwirsen, Gumenz und Mallenzin

Beug auf Klein-Miltzow, Lehsten, Lodmannshagen und Udars – JMP 1913, 19

Birnbaum auf Dargislaff, Dummadel, Oldendorf, Wildenhagen und Zoldekow – GHB 174, S. 75

Bloch auf Chinow, Koppenow und Mersinke

Caminer auf Bramstädt, Groß Pankow, Neuendorf, Raddatz und Zadtkow

Coste auf Brusenfelde und Labes – JMP 1913, 27; MPR 1863, 598

Dalmer auf Duvendiek, Gerfin, Karwitz und Mallschütz – MPR 1863, 487; GHB 40, S. 176

Deinert auf Darsin, Granzin, Klein-Gustkow, Lessaken, Stepen und Zinzelitz – MPR 1863, 606; GHB 40, S. 171

Dennig auf Dieck, Falkenhagen, Gissolk, Juchow, Kucherow, Neu-Bärbaum, Schneidemühl und Zamenz – JMP 1913, 31 (badische Industrielle)

Dudy auf Böken, Falkenstein, Kletzin, Klücken, Friedberg, Pensin, Preetzen und Woitfick – JMP 1913, 26, 35; MPR 1863, 559, 577, 603; GHB 137

Dumstrey auf Hoff, Milchow, Muhlendorf und Neuenhagen – MPR 1863, 596, 628

Ewest auf Bychow, Schönehr und Zackenzin

Ferno auf Hagen, Körtenthin, Medow, Ostklüne, Retzenhagen, Sarnow und Wartow – JMP 1913, 27; MPR 1863, 545, 573, 661; GHB 40, S. 201

Fick auf Althof, Bergen, Gervin, Jarchow, Mönchgrund, Langen und Zadtkow – MPR 1863, 451, 562

Fließbach auf Bebbrow, Chottschewke, Jatzkow, Kurow, Landechow, Rettkewitz, Slaikow, Wussecken und Stresow – JMP 1913, 31, 35; GHB 40, S. 83-101; MPR 1863, 606

Gaedke auf Krönnewitz, Krüssow, Schellin und Warnitz – GHB 40, S. 103-123; MPR 1863, 507, 584, 621

Glagau auf Alt-Zowen, Hanshagen, Klein-Ristow, Kritten, Latzig, Wendisch-Buckow und Zirchow – MPR 1863, 648

Glahn auf Alt-Stüdnitz, Dolgen, Giesen und Jakobsdorf – JMP 1913, 36; MPR 1863, 581

Gloxin auf Alt-Ristow, Koldemanz, Rensin, Schwessow, Stölitz und Zuchen – JMP 1913, 36; MPR 1863, 562, 596

Hecht auf Bartmannshagen, Gransebieth, Grellenberg, Leplow, Neuhof, Sanzkow, Schönenwalde, Trinwillershagen und Willerswalde – JMP 1913, 35; GHB 40, S. 163, 353

Heidborn auf Güstow, Lüßvitz und Unrow – JMP 1913, 28, 34

Helms auf Nieder-Mützkow, Ober-Mützkow und Thurow – JMP 1913, 34; MPR 1863, 559, 583

Hildebrand auf Kleist, Laase, Repkow und Wusseken – MPR 1863, 589

Hilgendorff auf Klein-Teetzleben, Lübzin, Milchow, Sophienhoff, Voddow und Wottnogge – MPR 1863, 578

Holsten auf Brönkow, Dolgen, Grellenberg, Krönnewitz und Zeitlow – GHB 174, S. 1-108; JMP 1913, 33; MPR 1863, 578, 584, 603

Holtz auf Birkenwalde, Bochowke, Bonin, Damitzow, Ganschendorf, Groß-Voldekow, Gumbin, Hufenberg, Keesow, Klücken, Lindenbusch, Manow, Medow, Müggenburg, Müggenwalde, Natzmersdorf, Neparmitz, Nesekow, Neuenkirchen, Neukirchen, Obliwitz, Oerden, Poseritz, Rißnow, Roggatz, Roßnow, Saatel, Sallmow, Schojow, Schwetzkow, Seydel, Steinmocker, Tessin, Wegezin, Wendisch-Buckow, Wojenthin, Woldisch-Tychow, Zarrentin und Zewelin – JMP 1913, 26, 30, 32; GHB 40, S. 137-328; MPR 1863, 405, 574, 578, 584, 589, 621, 625, 629, 632, 637, 648, 655

Holzkamm auf Gützelvitz, Lenz, Sassenhagen, Trampke und Uchtenhagen – MPR 1863, 641

Hummel auf Groß-Carzenburg, Liepenhof und Marienburg-Neuhof – JMP 1913, 30; MPR 1863, 589

Jastrow auf Falckenburg, Neuhof, Pomellen und Wussecken

John auf Brünnow, Ponickel und Rosenhof

Kaeding auf Groß-Satspe, Klein-Sabin und Körlin

Kannenberg auf Daberkow, Gerbin, Groß-Benz, Lowin, Pollnow, Simmatzig, Voigtshagen und Wurow – MPR 1863, 613, 629, 648; GHB 67

Kieckebusch auf Brendemühl, Langenberg, Petershagen, Pomellen und Schönow – JMP 1913, 28

Koenigs auf Damm, Kyritz und Lebehn – JMP 1913, 29

Kroos auf Grubnow, Güttin, Koldevitz, Lebbin und Udars – GHB 174, S. 99

Krupp auf Düvier, Jahnkow, Woldhof und Zarnekla – NDB XIII, S. 128-146 (rheinländ. Industrielle)

Lachmann auf Prillwitz; Mahlsdorf, Gallun und Schenkendorf/Brandenburg – JMP 1913, 12

Lehmann auf Rambow, Velsow und Wendisch-Karstnitz

Leitner auf Groß Lehmhagen, Kartzitz, Klein-Banzelvitz und Moisselbritz – JMP 1913, 21

Lietz auf Borchtitz, Lubitz und Vorwerk – JMP 1913, 22

Liphardt auf Arbshagen, Holzhagen, Kartlow, Katschow, Klitschendorf, Nieder-Mützkow und Peest – MPR 1863, 575

Ludendorff auf Ratteick, Steglin und Zirchow – GHB 40, S. 331-341; NDB XV, S. 285-292; MPR 1863, 649

Mach auf Bonin, Hohen-Benz und Sallmow – GHB 40, S. 210, 465

Malue auf Hohenfelde, Klein-Grünow, Meseritz, Quisbernow, Retzin und Temnick – MPR 1863, 564

Matthies auf Groß-Lüdershagen, Neuenlübke, Pantlitz, Todenhagen und Trinwillershagen – GHB 40, S. 204

Meinhold auf Adlig-Bartelshagen und Groß-Zansebuhr – JMP 1913, 19

Michels auf Barnimskunow, Krüssow und Waitendorf – JMP 1913, 27

Moek auf Dargen, Drawehn, Klein-Carzenburg, Kaltenhagen, Lanke, Mallschütz und Mühlenkamp – MPR 1863, 575, 591

Nehls auf Grosow, Liddow, Prisvitz und Tribbevitz

Neitzke auf Bonswitz, Granzin, Groß-Gluschen, Hasenfier, Kicker, Klein-Borkow, Klein-Hertzberg, Koppenow, Kunsow, Lanzen, Milchow, Neu-Darsin, Neu-Valm, Nesnachow, Neuhoff, Poblotz, Roschütz, Warbelow, Zdrewen und Zewelin – MPR 1863, 540, 592, 608, 656; GHB 40, S. 172, 297

Neste auf Brendemühl, Dargislaff, Gartkewitz, Gieskow, Klein-Rambin, Molstow, Parpart und Woldisch-Tychow – MPR 1863, 564, 597

Noebel auf Alt-Bärbaum, Chinnow, Wangerin und Wartow – MPR 1863, 662

Pretzell auf Arnhausen, Dübzow, Heyde, Repzin, Unheim und Zuchen – MPR 1863, 565, 630, 646

Putzier auf Buchholz, Krakow, Martensdorf, Willerswalde und Zarnekow – JMP 1913, 22, 32

Radoll auf Datjow, Neu-Belz, Neuhof und Zwirnitz

Rewoldt auf Beiershagen, Krakow, Krönnewitz, Nisdorf, Pantelitz, Plummendorf, Schwichtenberg, Wiepkenhagen und Wolkwitz – JMP 1913, 26, 32; GHB 191, S. 545-590; MPR 1863, 579, 585

Röchling auf Ribbekardt, Stuthof und Völzin – JMP 1913, 26 (saarländ. Industrielle)

Ruchholtz auf Batzlaff, Dummerfitz, Holzhagen, Kopplin und Mittelhagen

Rustemeyer auf Klein-Zapplin und Zetthun

Scheunemann auf Baldekow, Groß-Pobloth, Groß-Tuchen, Kölpin, Moddrow, Neu-Gutzmerow, Neu-Marrin, Papenhagen, Pegelow, Putzernin, Rabuhn, Saviat, Seefeld, Seehof, Stojentin und Zürkow – GHB 174, S. 109-176; MPR 1863, 473, 570, 593, 657

Schlange auf Cossin, Mützelburg und Schöningen – JMP 1913, 27, 29

Schmieden auf Ballenberg, Bergen, Grünhof und Latzig – GHB 40, S. 207

Schulz auf Kösternitz, Seeger, Varbelow und Zerrehne – JMP 1913, 9

Siebenbürger auf Breitenberg, Buckowin, Daber, Henkenhagen, Höckenberg, Klein-Podel und Piepstock – MPR 1863, 630; GGA 1932, 652

Sinner auf Groß-Massow, Labuhn und Zewitz – JMP 1913, 31 (badische Brauereibesitzer)

Spalding auf Ganschvitz, Glödenhof, Jahnkow, Tetzitz, Varnkevitz und Voigtsdorf – JMP 1913, 34; MPR 1863, 605, 635

Stahnke auf Götemitz, Grubnow, Laase, Lebbin, Reetz und Rekentin – GHB 40, S. 354

Steifensand auf Alt-Tonnin, Bewersdorf, Kuhnhof, Schwuchow, Seddin, Stresow, Viatrow und Wittbeck – GHB 40, 449-466; JMP 1913, 35

Stuth auf Altenpleen, Duvendiek, Groß- und Klein-Kedingshagen, Gustow, Koldevitz und Saalkow

Tummeley auf Pritten, Sabow und Zeitlitz – MPR 1863, 623

Wahnschaffe auf Bonin, Neparmitz, Rottmannshagen, Rützenfelde und Wulfsberg – JMP 1913, 30, 31; GHB 160, S. 405 (niedersächs. Domänenpächter)

Weißenborn auf Freesendorf, Klein-Zastrow, Loissin, Ludwigsburg, Peterswalde und Sestelin – JMP 1913, 20; MPR 1863, 602

Wendhausen auf Klützow und Lancken – JMP 1913, 34; MPR 1863, 624; GHB 40, S. 263

Wendorff auf Brederlow, Labes, Naulin, Toitz und Woltersdorf – JMP 1913, 28; MPR 1863, 624

Wesenberg auf Deutsch-Pribbernow, Dryhn, Steglin und Tribsow – MPR 1863, 483, 597

Weske auf Groß-Pobloth, Schinz, Schwartow und Woldisch-Tychow

Westphal auf Freesen, Grosow, Groß-Polzin, Klein-Bünzow und Rekentin – MPR 1863, 602, 605; GHB 40, S. 168, 169

Weström auf Grabow, Zicker und Zoldekow – MPR 1863, 577, 636; GHB 174, S. 73, 75

Zelter auf Neuhaus und Retzowsfelde – JMP 1913, 36

Zimdars auf Bonswitz, Klein-Massow, Koppenow, Wendisch-Buckow und Zdrewen – MPR 1863, 611

MPR = Matrikeln und Verzeichnisse der Pommerschen Ritterschaft vom XIV bis in das XIX Jahrhundert

GHB = Genealogisches Handbuch Bürgerlicher Familien

JMP = Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre in der Provinz Pommern

GGA = Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser, Teil A

NDB = Neue Deutsche Biographie

—

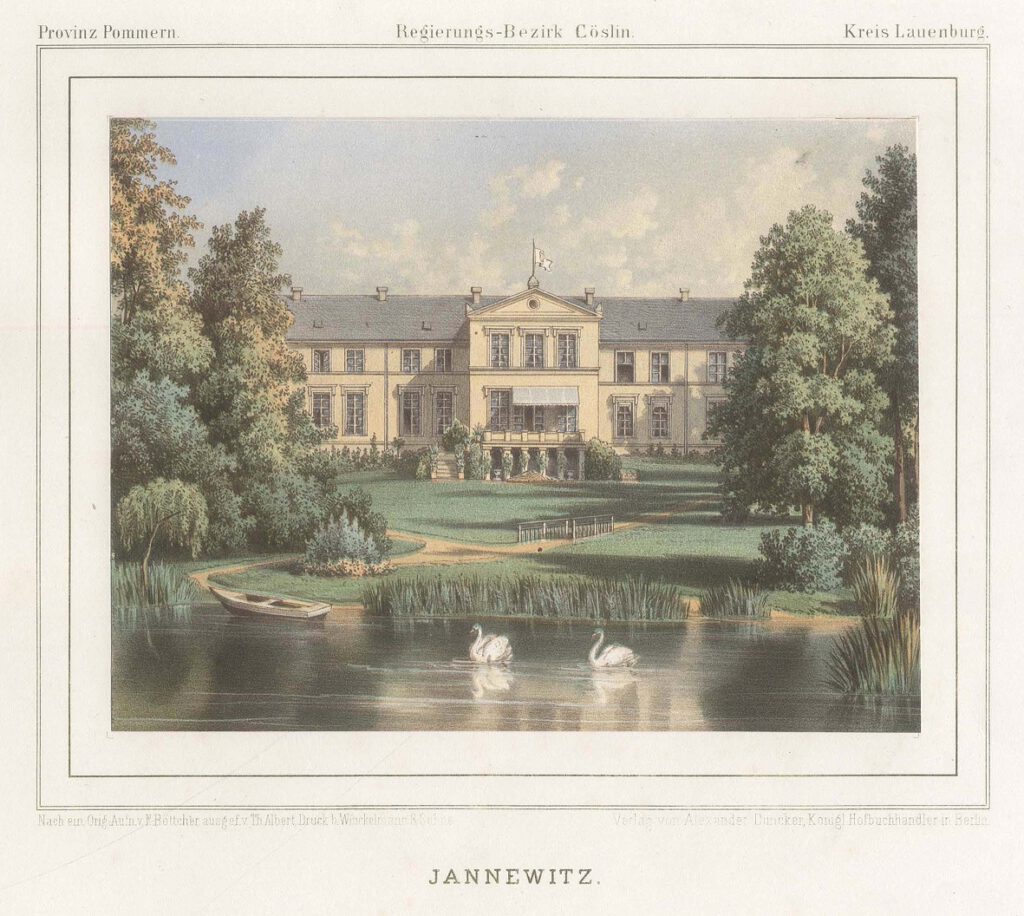

Kreis Lauenburg

–

Lauenburg – Kreis in der ehemaligen preußischen Provinz Pommern, mit über 100 Rittergütern, von denen sich der größte Teil auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch in uradeligem Besitz befand, so besaßen die Grafen von der Osten die Güter Groß- und Klein-Jannewitz, Krampkewitz, Puggerschow und Rosgars; die Familie von Rexin einen Güterkomplex bestehend aus Gnewin, Gnewinke, Groß- und Klein-Schwichow, Klein Damerkow, Saulin, Saulinke und Wödtke; die von Somnitz besaßen Charbrow, Freest, Goddentow, Jezow, Neu-Roslasin und Speck; die von Weiher die Rittergüter Gans, Groß-Boschpol und Scharschow; und die von Köller besaßen Aalbeck, Groß-Damerkow, Ossecken und Wittenberg.

Außer diesen finden wir die briefadeligen Familien von Osterroht im Besitz von Küssow, Neuendorf und Strellentin; von Gruben auf Bergensin und Ober- und Nieder-Komsow; und von Diezelsky auf Chottschow und Mersin.

Einzelne Rittergüter besaßen die von Besser auf Paraschin, von Blanckensee auf Neuhoff, von Koß auf Gartkewitz, von Milczewski auf Zelasen, von Pirch auf Wobensin, von Plachecki auf Chmelenz, die von Stülpnagel-Dargitz auf Wussow, von Tesmar auf Groß-Borkow, von Voß auf Klein-Boschpol, von Wittke auf Prebendow und von Zitzewitz auf Klein-Lüblow; sowie die Freiherren von Nagel und von Wolff auf den Vorwerken Labehn und Karolinenthal.

Den größten bürgerlichen Grundbesitz hatten die Familie Fließbach auf Bebbrow, Chottschewke, Jatzkow, Kurow, Landechow und Slaikow; der badische Industrielle Dr. Sinner auf Groß-Massow, Labuhn und Zewitz; Werner Kaeseberg auf Nesnachow und Roschütz; die Familie Zimdars auf Bonswitz, Koppenow, Klein-Massow und Zdrewen; und Max Küster auf Schwartow.

–

Kreis Darkehmen

–

Darkehmen – Kreis in der ehemaligen Provinz Ostpreußen mit mehr als 40 Rittergütern, und den Nachkommen der Familie v. Farenheid als größten Grundbesitzern, deren Name über die v. Bujack auf die Familie Schmidt v. Altenstadt vererbt wurde, die im 20. Jahrhundert unter dem Namen Farenheid-Beynuhnen noch Angerapp, Angerau, Aussicht, Klein-Beynuhnen, Klein-Medunischken, Mikalbude und Schupowen besaßen, die Schmidt v. Altenstadt aber Groß-Medunischken, die Nachkommen weiblicher Linie namens Voigdt besaßen Dombrowken und Auerfluss; die Güter Ramberg und Osznagorren wurden an den Berliner Fabrikanten Beyer verkauft und gingen im 20. Jh. an andere bürgerliche Besitzer.

Weitere Großgrundbesitzer waren die Uradelsfamilie v. Saucken auf Tarputschen, Tartaren, Karlshof, Julienfelde und Elkinehlen; dann die v. Sanden auf Launingken, Alt-Eszergallen, Klein-Illmen und Marienwalde; die Freiherren v. Esebeck auf Albrechtau und Ernstwalde; die v. Sperber auf Broszaitschen und Kleszowen, welches über die Tochter an die v. Zitzewitz auf Weedern kam, welche dieses Rittergut wiederum über eine Tochter der Familie v. Neumann erhielten; dann die Barone v. Schwebs auf Eszerningken und Skroblienen; die v. Wedel auf Eszerischken; die v. Steegen auf Rogalwalde; die Freiherren von Albedyhll auf Adamsheide; die v. Uslar auf Pilkallen, und zuletzt die für diesen Kreis wohl bedeutendste Adelsfamilie v. Siemens auf Piontken, welches erst nach 1920 an die Freiherren v. Ziegesar verkauft wurde.

Berühmte bürgerliche Besitzer waren die Familie Luther, Seitenverwandte des Reformators, auf Abscherninken; Dr. Viktor Steputat auf Jautecken; und die Familie Rabe auf Ernstburg, Kurland und Pesseln.

–

Sächsische Kohlenbarone

–

Die bürgerliche „Zwickauer Ritterschaft“ vor 100 Jahren: Durch die Steinkohlenvorkommen in mehreren Mulden-Dörfern der ehemaligen Amtshauptmannschaft Zwickau gelangten während des 19. Jahrhunderts ein dutzend Familien zu großem Reichtum und auch sachsenweitem Rittergutsbesitz; hierher gehören alphabetisch:

Bauer auf Weesenstein und Meusegast

Dautzenberg auf Silberstraße

Ebert auf Klösterlein und Nieder-Mosel

Ehrler auf Klein-Mehßow und Lichtentanne

Falke auf Carthause

Kästner auf Thanhof und Ober-Steinpleis

Klötzer auf Thoßfell

Leonhardt auf Heeselicht

Sarfert auf Thurm und Berthelsdorf bei Neustadt

Schmelzer auf Lichtentanne und Marienthal

Stauß auf Wiesenburg und Schönau

Wolf auf Stösitz und Wolfsbrunn

Diese Familien waren meistenteils verschwägert und besaßen architektonisch wertvolle Fabrikanten-Villen* in Orten entlang der Mulde, die Altansässigen auch oft noch ihre Bauernhöfe – da fast die Hälfte aus dem Kohlendorf Bockwa stammte: die Ehrler, Falck, Kästner, Klötzer und Sarfert, lassen sich deren überdimensionale Grabanlagen noch heute auf dem dortigen Friedhof bewundern. Die Damastweber Bauer stammten übrigens aus Wildenfels, die Leonhardt aus Crossen, die Schmelzer und Wolf aus dem Vogtland, die Dautzenberg sogar aus dem Rheinland.

Allgemein bekannt wurde deren durch Bergbau und Industrie entstandener Reichtum spätestens 1912 im „Jahrbuch des Vermögens und Einkommens der Millionäre im Königreich Sachsen“, worin alle obengenannten Familien verzeichnet waren (außer Ehrler, Falke und Stauß), die Ebert mit Quolsdorf standen sogar im preußischen Jahrbuch der Millionäre.

Auch der Begriff Ritterschaft ist hier durchaus zutreffend, denn die Chefs der Familien Dautzenberg, Falck, Kästner, Klötzer, Sarfert, Schmelzer, Stauß und Wolf waren Ritter des königlich-sächsischen Albrechtsordens.

Als standesgemäß galt auch die Verheiratung von Töchtern mit Adeligen** oder die Verwendung eigener Wappen, wofür die Ebert und Kloetzer 1923 einen Wappenbrief von der Sächsischen Stiftung für Familienforschung erhielten, die Schmelzer desgleichen 1929. In Siebmacher’s bürgerlichem Wappenbuch findet man die Dautzenberg, Falck und Leonhardt, wogegen die Porzellan-Kaestner und die Sarfert eigene Entwürfe mit Schlägel und Eisen verwendeten.

[* Zu den schönsten Villen gehören die schlossartigen der Eberts in Zwickau und Aue-Zelle, oder der Leonhardts in Crossen und Zwickau, oder auch das Bauersche Mohrenhaus in Radebeul-Niederlößnitz. Großartige Bauten sind auch Dautzenberg’s Möckel-Villa und die Falck-Villa, beide in Zwickau-Schedewitz, sowie Ferdinand Kästner’s wegen Montansenkung leider abgerissene Schinkel-Villa neben der Bockwaer Kirche. Am bekanntesten ist wahrscheinlich Wolf’s neobarockes Schloss Wolfsbrunn mit großem Park oberhalb der Burg Stein in Hartenstein.

** z.B. 1878 Ottilie Ebert mit dem Freiherrn Emil von Milkau; oder 1869 Selma Ehrler mit Ludwig von Beulwitz und deren Sohn Georg 1901 mit Olga Sarfert; oder 1881 Elisabeth Falcke mit Franz von Hinüber und dessen Bruder Karl 1871 mit Elise Kästner, sowie deren Sohn Franz 1904 mit Pauline Kaestner; oder 1882 Arthur von Dannenberg mit Anna Falck; oder auch 1868 Helene Kloetzer mit Moritz von Döring, etc.]

© schlossarchiv.de

Kreis Friedland

#

Friedland, zeitweilig auch Bartenstein genannt ~ ehemaliger Kreis in der Provinz Ostpreußen mit über 100 Rittergütern. Bedeutende Großgrundbesitzer waren die gräflichen Familien Eulenburg auf Gallingen und Wicken; v. der Groeben auf Groß-Schwansfeld, Passlack und Sporgeln; v. Dönhoff auf Kraftshagen, v. Kalnein auf Schloss Domnau und v. Platen-Hallermund auf Redden;

dann die freiherrlichen Familien v. Schrötter auf Groß-Wohnsdorf, v. Wrangel auf Sehmen, v. der Goltz auf Mertensdorf, v. Gamp auf Maussaunen, Schmidt v. Schmidtseck auf Perkau und Pöhlen, und die Barone v. Buhl-Schimmelpenning auf Postehnen;

meistbegütertste Adelige waren die v. Alt-Stutterheim auf Abbarten, Georgenau und Sophienthal, die v. Kuenheim auf Juditten, Bothkeim und Langhanken, die v. Brederlow auf Groß-Saalau, Bögen und Garbnicken, die v. Gottberg auf Groß-Klitten und Preußisch-Wilten, die v. Meßling auf Gertlack und Kapsitten, die Stach v. Goltzheim auf Groß-Sporwitten, die von Kobylinski auf Wöterkeim und Pöhnen, die v. Negenborn auf Loyden, die v. Bolschwing auf Schönbruch, die v. Berg auf Markienen, die v. Wedel auf Althof, die v. Szymonski auf Kloschenen, und die v. Menges auf Wangritten.

Bedeutendste bürgerliche Familien waren die Rohde auf Glommen, Heyde, Passarien und Tromitten; die Moldzio auf Dietrichswalde und Lackmedien; die Steppuhn auf Liekeim, die Perkuhn auf Kinwangen und Neu-Klingenberg und die Karpinski auf Hohenfelde.

Übrigens kamen gleich mehrere bürgerliche Besitzer des großen Rittergutes Schönwalde aus den sächsischen Herzogtümern in Thüringen.

Beerend

–

Beerend ~ Aus Tirschtiegel, Kreis Meseritz in Posen stammende Berliner Kaufleute und Bankiers, von denen Philipp Sigismund Berend (* Potsdam 11. 5. 1804, + Berlin 30. 5. 1854, Sohn des Samuel Bacher Berend) im Jahr 1836 das Rittergut Klein-Beeren im Kreis Teltow kaufte, die Namensschreibweise an dieses anpassend (sein Onkel Louis B. kaufte im selben Jahr die Rittergüter Groß-Machnow und Pramsdorf).

Sein Sohn Franz Philipp Beerend war schon vor 1861 Besitzer von Friedrichstanneck im Sachsen-Altenburgischen, und veröffentlichte die Genealogie seiner Familie im ersten Genealogischen Handbuch bürgerlicher Familien 1889, S. 26.

Zwei seiner auf der Pfaueninsel und in Heinersdorf geborenen Cousinen verheirateten sich mit den Brüdern Hans und Wilhelm von Hatten auf Rittergut Lemitten in Ostpreußen.

–

Rastenburg

Rastenburg ~ ein Kreis in der ehemaligen Provinz Ostpreußen mit über 70 Rittergütern, von denen die Grafen zu Stolberg-Wernigerode den mit über 7000 ha größten Güterkomplex bestehend aus Dönhofstädt, Karschau und Groß-Kosarken besaßen, gefolgt von der Groeben’schen Familienstiftung auf Langheim, Gudnick und Wendehnen (über 5000 ha) und den Grafen zu Eulenburg auf Prassen, Bollendorf, Döhrings, Klein-Bloskeim, Wangnick und Wettin (über 3000 ha). Ein Dutzend größerer Rittergüter besaßen auch die Grafen von Schwerin auf Wehlack, Albertinhausen, Elisenthal, Groß-Kämlack, Groß-Schatten, Klein-Blaustein, Marklack, Plienkeim und Sdunkeim; und die Grafen von Borcke-Stargordt auf Tolksdorf, Junkerken, Plötnick und Warnikeim.

Weitere adelige Besitzer waren die von Alvensleben auf Dombehnen und Rodehlen, die Freiherren von Braun auf Warnikeim, die Grafen von Dönhoff auf Kudwinnen und Sausgarben, die von Fresin auf Korschen und Wormen, von Groddeck auf Baumgarten, die Grafen und Freiherren von Mirbach auf Jankenwalde, Kremitten und Podlacken, die von Normann auf Görlitz, von Olszynski auf Pülz, von Queis auf Wossau, die Freiherren Schenk zu Tautenburg auf Partsch und Pohiebels, Freiherren von Schmidtseck auf Woplaucken, und die von Skopnik auf Glittehnen.

Bekannte bürgerliche Großgrundbesitzer waren die Boehm auf Glaubitten, die Feyerabend auf Alt-Rosenthal, die Kühl auf Borken und Groß-Köskeim, die Langenstraßen auf Groß-Blaustein, die Pavenstedt auf Weitzdorf und Windkeim, und die Siegfried auf Jäglack, Kollkeim, Sausgörken und Skandlack. Die beiden Städte Rastenburg und Barten hatten mittelalterliche Ordensburgen und königlich-preußische Domänen.

Kreis Sensburg

Sensburg ~ ehemaliger Kreis in der Provinz Ostpreußen mit über 40 Rittergütern, wovon etwa 10 kleinere köllmische Güter meist bürgerliche Besitzer hatten ~ reichste Adelsfamilien waren hier die Grafen von Mirbach auf Sorquitten, Heinrichshöfen, Millucken, dann die Rogalla von Bieberstein auf Barranowen, Bosemb, Rosoggen und Vollmarstein, die von Woisky auf Allmoyen, Ballau und Klein-Kosarken, und die von Ziegler-Klipphausen auf Bothau, Brödienen und Choszewen; einzelne Rittergüter besaßen auch die Grafen von Stolberg-Wernigerode auf Groß-Kosarken; die von Redecker auf Eichmedien; die von Fresin auf Grunau, und die von Tyszka auf Ribben ~ letzteres Rittergut, wie auch Pilacken und Popielnen wurden noch im 20. Jahrhundert vom preußischen Fiskus als Domänen oder Förstereien angekauft

Boeck

#

Familie aus Westpreußen, schon vor 1867 auf Gutenberg im Saalkreis, ab 1899 auf Vogelgesang Kreis Torgau. ~ Genealogie in mehreren Geschlechterbüchern (V, VII und X); Wappen im Siebmacher Band VII; Paul Boeck noch im preußischen Millionärs-Jahrbuch 1912 (1913 schon seine Erben v. Arps-Aubert), er auch preußischen Roten Adlerorden (wann?).